『吉原花魁日記』を読む−今の「女性人権騒ぎ」への示唆

目次

性産業、男女での捉え方の違い

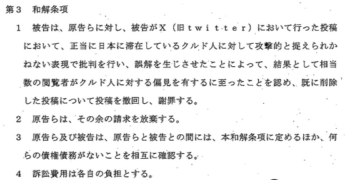

女性の人権をめぐる問題がネット上で騒ぎになっている。深夜徘徊の少女などを救済すると称する社団法人「Colabo」という団体の公金の使い方の疑惑だ。そして同団体の応援団と重なる政治家や活動家が推進した、AV(アダルトビデオ)の出演要件を厳格にした「AV新法」の是非だ。厳格規制によりAVが産業として成り立たなくなっているそうだ。

既存メディアでは、ほとんど記事にしていない。私はこの2つの問題に知見がないので、深くは語らない。だが、公金の使い方を正しくしてほしい。変な人たちが政治をハッキング(乗っ取り)しないでほしいとは思う。

そして、いつの時代にも苦しむ弱い立場の女性がいる。この騒動からは、女性を守るという立場の人の熱い主張は聞こえても、本当に苦しんでいる女性たちの主張は不思議と見えない。自分達の政治主張や商売のために女性を利用している人たちがいるのだろうか。

かつて従軍慰安婦騒動の時に、戦前の売春制度の実態を知ろうと2つの本を読んだことを思い出した。

『吉原花魁日記ー光明に芽ぐむ日』

『春駒日記ー吉原花魁の日々』

この読書で私はショックを受けた。女性の性産業をめぐる問題は、私も含めた男性の立場と、女性の立場で、見える姿が全く違うのだ。

男の天国、女郎の地獄

東京台東区にあった吉原遊郭を題材とした落語や時代小説は多くある。花魁と呼ばれた売春婦たちが、そこで男性に奉仕した。吉原は江戸時代初期から現代まで、社交場、服や文学など文化を生む場所、男性の性欲の発散場、そして産業としての役割を持っていた。

ところが、こうした歴史書、現代の文章からは、女性の視点が抜け落ち、本当の姿は伝わっていない。この本によれば女性が事実上奴隷として酷使されていた。

作者は森光子というが、おそらく仮名だろう。大正13年(1924年)に19歳で群馬県高崎から吉原に売られた。そして2年後に逃げ出し、社会活動家・歌人の柳原白蓮と弁護士の夫の宮崎竜介のところに飛び込んで助けられた。この人たちの支援で借金を返し、役人と結婚するが、それがばれて夫は職を失う。その後の経歴は知られていない。彼女が幸せで静かな後半生を送ったことを願う。

光子の吉原への身売り代は1350円だ。当時の米1俵(60キロ)価格10円50銭、今の米価60キロ小売価格平均2万5000円を比べると、物価水準は2380倍になる。粗い計算だが、現在価値でわずか320万円にすぎない。家に入ったのはそのうち800円で、周旋人に手数料で抜かれる。彼女は飲食店の奉公人と信じて、父が死亡した後の家族を助けるためと思って身売りに応じた。

彼女の生活は凄惨だ。客は1日数人から10人以上。売春の料金は男と接する時間、休日などでさまざまだが、飲食費も含め、3円から10円程度だった。今の感覚からすると数万円程度の代金だ。今の売春の相場は、某元新潟県知事が、それをしたと報じられて辞職した時(2019年)に、1回3万円、知事になってから4万円と記者会見で告白していた。同じぐらいだろうか。

借金は6年の契約分だったのに飲食費、服の代金で天引きされる。収入の7割5分が雇い主に渡った。彼女の稼ぎは月に300円程度で、手元に残るのは30円程度だが、そこから必要経費や病院代などが次々引かれ、これが40円前後にもなる。追借りすることになり、一向に借金は返せなかった。

弱い女性が虐げられる

本によれば、社会的に弱い立場の女性が、奴隷として「苦界」に放り込まれた。彼女の楼の花魁13人のうち、両親ある者4人、両親ない者7人、片親のみ2人。両親あっても1人は大酒飲みで家庭崩壊、1人は盲目。原因は、家のため10人、男のため2人、前身は料理店奉公6人、女工3人だった。

花魁は無学な女性が多かったし、自分で身を持ち崩した人もいた。「吉原に落ちるのは自己責任」と突き放す考えも、当時からあったようだ。

しかし光子はそうではなかった。聡明な女性で、文章は現代の女性が話しているような感じだ。彼女はマンドリンをたしなみ、本を買い、石川啄木の叙情詩や、客から手に入れた雑誌を大切に読む文学好きの女性だ。

吉原を記した男視点の記録には出てこないが、彼女の文書から見えるのは売春への苦痛、嫌悪感だ。売春を強要されショックを受けて自殺を考えた後で、彼女は日記を記すことで生き抜く力を得る。

女性を救った日記の執筆

アウシュビッツ強制収容所から生還したユダヤ人精神科医にピーター・フランクル氏という人がいる。彼は著書『夜と霧』で、日常の中に生きる意味を探し、それに集中して精神の崩壊を乗り越えたと記す。それを思い出すが、光子も書くことが生きる糧になり、精神の崩壊を食い止める。

「自分の仕事をなしうるのは、自分を殺すところより生まれる。わたしは再生した。花魁春駒として、楼主と、婆と、男に接しよう。何年後において、春駒が、どんな形によって、それらの人に復讐を企てるか。復讐の第一歩として、人知れず日記を書こう。それは、今の慰めの唯一であるとともに、また彼らへの復讐の宣言である。わたしの友の、師の、神の、日記よ、わたしは、あなたと清く高く生きよう」

「牢屋とちっとも変わりはない。鎖がついていないだけ。本も隠れて読む。親兄弟の命日でも休むことも出来ない。立派な着物を着たって、ちっともうれしくなんかない・・・。みな同じ人間に生まれながら、こんな生活を続けるよりは、死んだほうがどれくらい幸福だか。ほんとに世の中の敗残者。死ぬよりほかに道はないのか・・・。いったい私は、どうなっていくのか、どうすればよいのだ」

19歳の女性がこのような言葉を書くのは痛々しい。

彼女が身の危険を犯してまで逃げ出したきっかけは、将来への恐怖だった。彼女は子宮を痛めても、客を取り続けさせられる。抗生物質のない時代に、細菌感染による性病で、多くの花魁が苦しみながら死んだ。彼女は汚い病院で、女性たちの惨状を、恐怖感を込め描写している。

ネット上の孫引きだが『東京の下層社会』(紀田順一郎、筑摩書房)によると、大正末期から昭和初期の全国の公娼(吉原など登録で政府の規制下にある場所)は5万人、酌婦・私娼は10万人という。当時の人口は7000万人ぐらいだが、全人口に比べるととても少ない。そのころ女性の権利は制限され、働く場も女工ぐらいしかなかった。そして日本政府は公式見解として「本人たちの契約によるもの」と繰り返したという。

冒頭で現代の例を示したが、当時の多くの男性に取って、性産業に従事する女性の姿は他人事、もしくは利用対象にすぎなかった。女性に対して「気の毒だねえ」という程度の関心で終わっていたようだ。

できることは−「見えない事実に思いを寄せる」

前述の2つの騒動では、批判者と擁護者は熱く批判し合う。しかし、不思議なことに、「救う」とする女性たちの声、この2つの騒動が本当に、そうした女性たちの救済と幸福に役立っているのか、よく見えない。

私は性産業に行く、また性の消費対象になる女性に、何もできない。ただ、無駄な争いには距離を置き、不幸な人が少しでも幸せになることを願う。願うだけなのだが、救済の邪魔をしたり、女性を食い物にしたりしないだけマシだろう。見えない事実があることに思いをよせるだけでも、考えが違ってくる。

ご支援のお願い

コメントを残す

関連記事

YouTube

石井孝明の運営サイト

ランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

最近のコメント